2025年7月8日、高井幸大選手がトッテナム・ホットスパーへ加入した。

日本人選手としては、現在は解説者としても活躍する戸田和幸さんに続き、クラブ史上2人目となる。

※なお、過去にサイ・ゴダード選手がトッテナムのアカデミーに在籍していたが、トップチームへの昇格は果たしていないため、今回はカウントの対象外としている。

この記事では、高井選手の経歴やプレースタイルを、データを交えてわかりやすく解説する。

さらに、トッテナムがなぜ彼を獲得したのかという背景、戦術との相性、そしてプレミアリーグやUEFAの大会に出場できるかどうかについても詳しく紹介する。

高井幸大の経歴|トッテナムが注目した若きセンターバックの歩み

名前:高井 幸大

生年月日:2004年9月4日

出生地:神奈川県

身長:192cm

ポジション:センターバック

Jリーグデビュー:2023年4月15日(名古屋グランパス戦)

Jリーグ初得点:2024年5月15日(サガン鳥栖戦)

高井幸大選手はセンターバックとしてプレーする選手で、主に4バックの右センターバックを務めている。

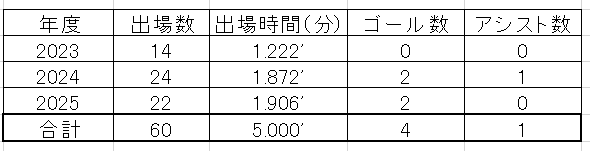

川崎フロンターレのアカデミー出身で、2023年4月15日の名古屋グランパス戦でJリーグデビューを果たして以降、出場機会を着実に増やし、これまでにリーグ戦60試合・通算出場時間5000分を記録している。

ミスが失点に直結するセンターバックという難しいポジションで、20歳にもかかわらず、これほど多くの試合に出場し、着実に成長を続けているのは珍しいケースと言える。

他の選手と比較しても、その実績は際立っている。

たとえば、日本代表の常連である板倉滉選手はJリーグで29試合(2043分)、イタリアやイングランドで活躍する冨安健洋選手は45試合(3939分)の出場経験がある(冨安選手はJ1が10試合、J2が35試合)。

こうした比較からも、高井選手が20歳にしてすでに豊富な実戦経験を積んできたことがよくわかる。

さらに、2024シーズンにはJリーグ・ベストヤングプレーヤー賞を受賞。

同年9月5日の中国戦で日本代表デビューを果たし、2025年3月25日のサウジアラビア戦ではフル出場を果たしている。

高井幸大のプレースタイルをデータで徹底解説

空中戦勝率などのデータは下記URLを参照している。

空中戦に強く、「跳ね返せる」

高井幸大選手の最大の武器は「跳ね返せる」だ。

センターバックにとって重要な、クロスやロングボールを跳ね返す力において、彼はすでにJリーグでもトップクラスの実績を残している。

2024年以降のJ1リーグのディフェンダーの平均空中戦勝率は59.0%だが、高井選手はそれを上回る62.4%を記録。

さらに、2025年シーズンには63.6%まで上昇しており、継続的に高いレベルで空中戦に勝てていることが分かる。

ディフェンス全体でのデュエル成功率も59.3%で、リーグ平均(57.7%)よりも高く、対人戦にも安定感がある。

ボール奪取能力とドリブルへの対応力

2つ目に注目したいのは、高井幸大選手のボール奪取の多さだ。

2025年シーズン、彼は92回のボール奪取を記録しており、これはチーム内で2番目の数字。彼を上回ったのはMFの山本裕樹選手(104回)だけだ。

また、ドリブルへの対応力も優れている。

2024年シーズン開幕以降、相手に100回以上ドリブルを仕掛けられたJ1の選手86人の中で、高井選手のドリブル対応成功率は65%。

これは全体で6位という高い順位で、1対1の守備でしっかり止めていることがわかる。

さらに、高井選手は前に出る守備にも積極的で、ボールを受けた相手に素早く詰めて足元で奪い切る力もある。

こうした守備ができるのは、彼に試合の流れを読む力と予測力があるからだ。

足元の技術

高井幸大選手は守備だけでなく、攻撃の起点にもなれる現代型のセンターバックだ。

後方からのビルドアップに関与し、落ち着いたパス回しでチームにリズムを生み出せる。

特に、対角へのロングパスや縦に速いパスなど、足元の技術と判断力を活かした配球は彼の大きな強みだ。

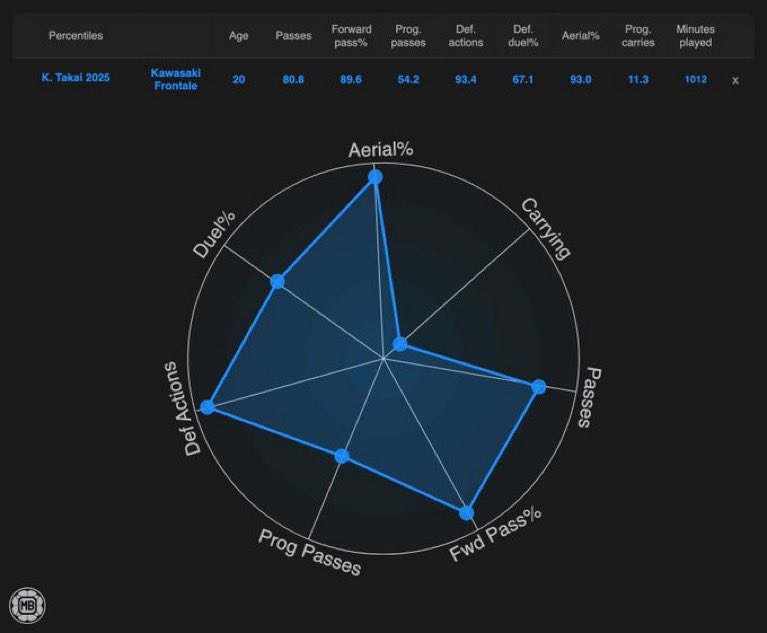

それを裏付けるのが、以下のデータである。(参照:DataMB)。

Pass(パス全体の成功率):80.8%

Fwd Pass(前方へのパス成功率):89.6%

また、空中戦の強さ(Aerial:93%)や守備アクション(Def Actions:93.4%)といった守備面での優れた能力もこのデータから読み取れる。

高井選手の足元の上手さは、川崎フロンターレの育成環境によって育まれてきた。

川崎フロンターレのアカデミーは、三笘薫選手や板倉滉選手など、数多くの代表選手を輩出してきた実績がある。

その背景には、2012年に風間八宏さんが監督に就任して以降、クラブ全体に浸透した「止めて蹴る」という技術の徹底があった。

風間監督の方針は鬼木監督にも受け継がれ、トップチームからジュニア世代まで一貫した指導体制が築かれている。

こうした育成方針のもとで育った高井選手の足元の技術は、今後プレミアリーグでも通用する大きな武器となるはずだ。

なぜトッテナムは高井幸大を獲得したのか?移籍の背景と補強戦略を解説

これまで高井幸大選手の経歴やプレースタイルを紹介してきた。

ここからは、トッテナムがなぜ彼を獲得したのか、その背景にある補強戦略に焦点を当てて解説する。

トッテナムが今回、高井幸大選手を獲得した背景には、クラブが近年進めている「将来を見据えたチーム作り」がある。

トッテナムのテクニカル・ディレクター、ヨハン・ランゲは過去のインタビューで次のように語っている。

「何年にもわたって持続可能な成功のためにチーム戦力を編成しようとする場合、各ポジションに異なる年齢構成を持たせることはかなり重要だと思います。」

この言葉どおり、トッテナムは経験豊富な選手に頼るだけでなく、若く将来性のある選手を積極的にチームに加える方針をとっている。

実際に、2024年夏には6名の選手を獲得し、そのうち4人は10代の若手選手(オドベール[19歳]、ベルヴァル[18歳]、グレイ[18歳]、ミンヒョク[18歳])だった。※ミンヒョクは夏に獲得を発表したが、加入は2025年の1月。

これまでもベリス、フィリップス、ヴシュコヴィッチなど、将来性のある若手選手を積極的に獲得してきた。

今回の高井幸大選手の加入も、まさにこの方針と合致している。

20歳という若さで、すでにJリーグでレギュラーとして活躍している経験、空中戦や1対1での守備力、そしてビルドアップ能力の高さなど、将来的にプレミアリーグでの活躍が期待される要素を多く備えている。

高井選手の加入は、即戦力というよりも、数年後の主力化を見据えた投資だ。

トッテナムが描く長期的なチーム戦略のピースとして、大きな期待が寄せられている。

高井幸大はトッテナムで通用するのか?トーマス・フランクの戦術との相性を分析

次に、高井幸大選手がトッテナムの戦術にフィットするかどうかを見ていく。

ここでは、トッテナムの監督であるトーマス・フランク監督の戦術的特徴を踏まえ、高井選手がそのスタイルに適応できるかを分析する。

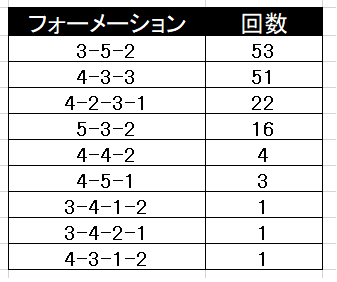

柔軟にフォーメーションを使い分ける

トーマス・フランクの戦術の特徴のひとつが、試合展開や対戦相手に応じて4バックと3バックを柔軟に使い分けることだ。

3バックを採用する場合、センターバックが3人必要となり、さらにシーズンを通じたローテーションや怪我を考慮すると、それ以上の人数が求められる。

また、4バック時にはセンターバックを4枚使うこともあるため、プレシーズンでのアピール次第では出場機会を得るチャンスは十分にある。

ロングパスも使うハイブリッドな攻撃

トーマス・フランクは相手の守備の出方を見極め、ロングパスとショートパスを巧みに使い分けるハイブリッドな攻撃を展開する。

単に蹴るだけではなく、「狙いのある縦パス」を正確に通すのが特徴だ。

また、トーマス・フランクは空中戦に強いセンターバックを重視している。

その点でも、空中戦の強さに加えて足元の技術も備える高井幸大選手は、トーマス・フランクの戦術にフィットする可能性がある選手と言える。

※「トーマス・フランクはどんな戦術を使うのか?」という疑問については、別記事で詳しくまとめている。

高井幸大はトッテナムで出場できる?プレミアリーグとUEFAの登録ルールを解説

最後に、高井幸大選手がトッテナムで出場可能かどうかを、選手登録ルールの観点から考察する。

プレミアリーグやUEFAの大会には選手登録のルールがあり、高井選手にも大きく関係してくる。ここでは、その仕組みをわかりやすく解説する。

プレミアリーグ

プレミアリーグでは、各クラブが最大25人の選手を登録できる。

ただし、「ホームグロウン選手」と「非ホームグロウン選手(助っ人外国人選手)」という区分があり、それぞれに制限がある。

非ホームグロウン選手:最大17人まで登録可能。

ホームグロウン選手:最低8人を含める必要があり、8人に満たない場合は、その分だけ登録人数(25人枠)が減少する。

ホームグロウン選手の条件:21歳の誕生日までに、イングランドまたはウェールズのクラブに通算3年間(36か月)所属していた選手を指す。

ポイントは、国籍ではなく「育成期間」が基準であること。イングランド出身でなくても、若いうちからイングランドのクラブに在籍していればホームグロウン扱いになる。

ホームグロウンは、外国籍選手ばかりに偏るのを防ぎ、イングランドで育った選手を一定数起用させるための仕組みである。

<21歳以下の選手は別枠で登録可能>

プレミアリーグでは、21歳以下の選手に限って、25人の登録枠とは別に登録できる特例がある。

現在20歳の高井幸大選手はこのU-21枠に該当しており、25人のリストに入らなくても出場可能となっている。

UEFAの大会(CL・EL・ECL)

次にUEFAの大会の選手登録のルールについて解説する。

<Aリスト(基本登録)>

クラブが登録できる選手は最大25人まで。そのうち最低2人はGKでなければならない。

さらに、25人のうち最低8人は「地元育成選手」である必要がある。

この8人の枠には、以下の2種類がある:

クラブ内育成選手:15〜21歳の間に3年以上、自クラブに在籍していた選手。

協会内育成選手:15〜21歳の間に3年以上、同じ協会(イングランドおよびウェールズサッカー協会)に所属するクラブに在籍していた選手(最大4人まで登録可能)。

※ 8人の育成枠が満たせない場合、その分だけ登録人数(25人枠)が減少する。

<Bリスト(若手登録)>

将来性のある若手選手の登録枠。以下の条件を満たせば登録できる。

①21歳以下の選手

②15歳以降、少なくとも2年間当該クラブに登録されていた選手

プレミアリーグでは21歳以下であれば所属歴に関係なく別枠で登録可能だが、UEFAの大会では「当該クラブで2年以上在籍」が必須条件となる。

高井選手は「15歳以降に2年以上当該クラブに在籍」という条件を満たしていないため、UEFAのBリストには登録できない。

したがって、高井選手がチャンピオンズリーグに出場するには、Aリスト(地元育成選手枠を除く最大17人枠)に入る必要がある。

しかし、現時点でトッテナムには外国籍選手が約24人在籍しており、Aリスト入りには激しい競争がある。

今後の放出などで状況は変わる可能性があるが、高井選手がAリスト入りするには、プレシーズンでしっかりアピールする必要がある。

最後に

ここまで、高井幸大選手について解説してきた。

もちろん、すぐにレギュラーに定着し、プレミアリーグで通用するのは決して容易ではない。

それでも、世界最高峰の舞台であるプレミアリーグで経験を積むことで、さらなる成長が期待できる。

今後、高井選手がトッテナムでどのように評価され、どのように進化していくのか――その歩みに引き続き注目していきたい。

コメント