トッテナムが新たに迎えた監督、トーマス・フランク。

「彼の戦術にはどんな特徴があるのか?」

そんな疑問を抱くサポーターも多いだろう。

この記事では、トーマス・フランクの守備・攻撃・セットプレーにおける戦術の特徴を図解とともに分かりやすく解説する。

さらに、ポステコグルー体制との違いにも触れながら、トッテナムがどう変わっていくのかを紐解いていく。

トッテナム新監督トーマス・フランクの戦術について。フォーメーション・守備・攻撃を図解で解説

トーマス・フランクの基本プロフィールと成績

名前:トーマス・フランク

生年月日:1973年10月9日

出身地:デンマーク

🔹主な経歴

2013年〜2016年:デンマーク1部のブレンビーIFの監督に就任

2016年12月:ブレントフォードにアシスタントコーチとして加入

2018年10月:ブレントフォードの監督に昇格

2025年7月:トッテナムの監督に就任

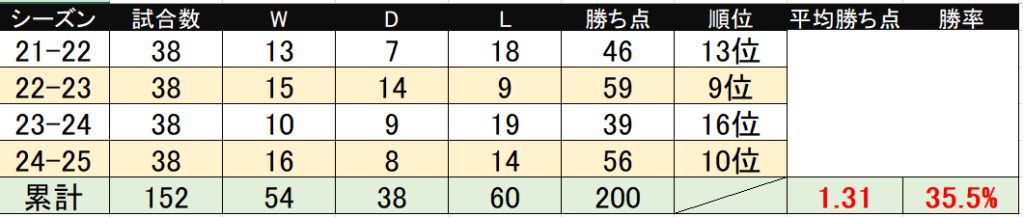

🔹 プレミアリーグ通算成績

試合数:152

勝ち:54

引き分け:38

敗戦:60

🔹 シーズン別リーグ順位と成績

トーマス・フランクの戦術的特徴とは?

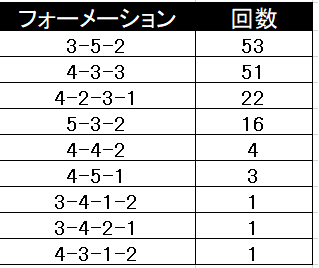

トーマス・フランクは、柔軟にフォーメーションを使い分ける。

強豪相手には「5-3-2」で守備を固めて攻撃の圧力を抑え、一方、攻撃重視の試合では「4-2-3-1」や「4-3-3」などの4バックを採用。

相手の強さや試合の流れに応じて戦術を切り替え、安定した試合運びを図る。

守備戦術

前線からのハイプレスで相手の自由を封じる

ブレントフォードの守備は、相手がボールを保持しようとした瞬間から始まる。

特にホームゲームや、相手がビルドアップに不慣れな場合には、前線から一気にプレッシャーをかけて選択肢を限定。

ミスを誘い、ボールを奪ってショートカウンターへつなげる。

また、攻撃中にボールを失った際にも即座にプレスをかけ、ボールを奪い返して相手に攻撃の余地を与えない。

こうした切り替えの速さが、ブレントフォードの守備の大きな武器となっている。

守備の強度を支える“データで証明されたプレス力”

サッカーの守備力を数値化する指標のひとつに「PPDA(Passes allowed Per Defensive Action)」がある。

これは「どれだけ相手に自由にパスを回させているか」を示す数値であり、値が低いほど前から積極的に守備を仕掛けていることを意味する。

逆に数値が高い場合は、守備の開始位置が低く、相手にパスを許している状態といえる。

2023-24シーズン、ブレントフォードのPPDAは約9.02を記録プレミアリーグ全体で5番目に優れた数値となっている。

これはすなわち「相手に9本しかパスをさせずに守備アクションを起こしている」ということを示しており、前線からの素早いプレスによって相手のビルドアップを封じていることがわかる。

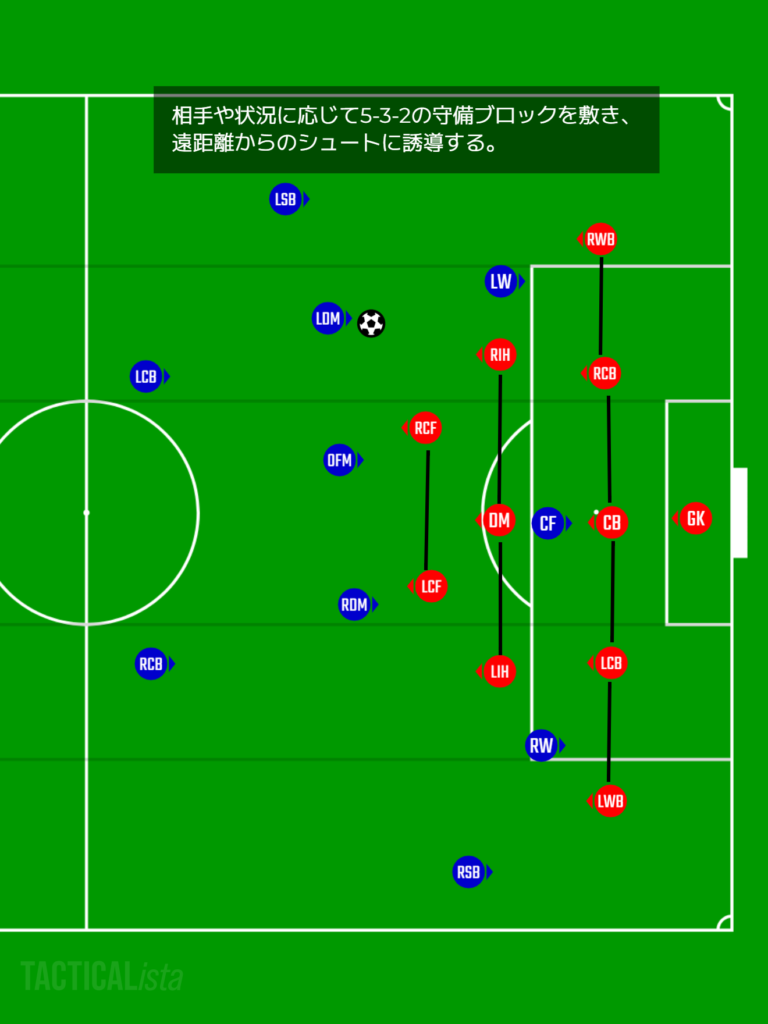

相手に応じて変化する“可変ブロック守備”

トーマス・フランクのもう一つの特徴が、相手の強さに応じて守備の形を柔軟に変える点にある。

たとえば強豪チームとの対戦時には、5-3-2といったブロック守備を敷き、自陣にコンパクトな守備ラインを構築。相手に中央のスペースを使わせない設計で守る。

中盤やフルバックの選手が連動し、相手には遠い位置からのシュートしか許さないような形でゴール前を固める。

そしてボールを奪った瞬間にはすぐに前線へ展開し、素早いカウンターへとつなげる。

攻撃戦術

※もっとも多く使用されている3-5-2を基に、トーマス・フランクの攻撃戦術を解説していく。

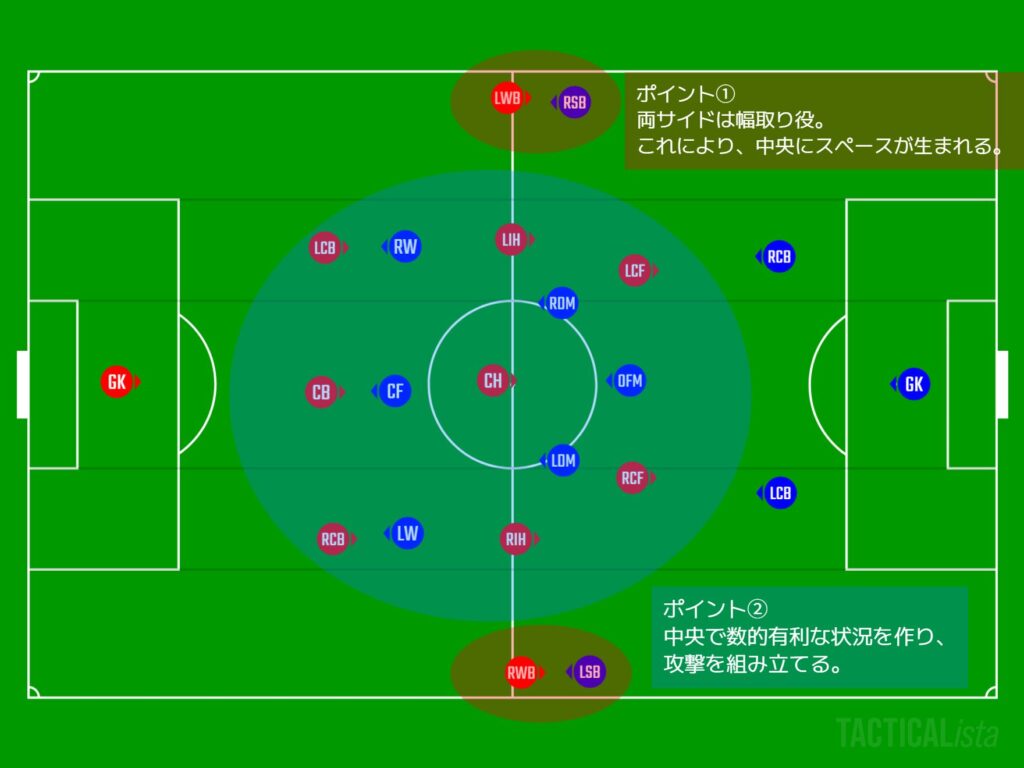

トーマス・フランクは、「中央突破」を軸とした攻撃スタイルを確立している。

その核となるのが、ビルドアップ時に採用する3-5-2のフォーメーションである。

中央密集型で攻撃を組み立てる

トーマス・フランクフランクは、後方に3人のディフェンダーを置き、その前に5人の選手を配置。

さらに、前線に2人のアタッカーを並べる3-5-2という形で攻撃を組み立てる。

このフォーメーションのポイントは、中盤の中央に多くの選手を配置すること。

選手同士の距離が近いため、短いパスをテンポよく繋ぐことができ、相手にプレッシャーをかけられる前にボールを前進させることが可能となる。

中央突破を活かすための“幅取り役”も配置

中盤に密集する一方で、相手ディフェンスラインを横に広げるため、高い位置のサイドに1人の選手を張らせる。

この「幅取り役」によって中央にスペースが生まれ、フランクの狙う中央突破のルートが開けてくる。

攻守の切り替えにも強い構造

中盤に多くの選手がいるため、ボールを失っても即座にプレスをかけられる構造が整っている。

この構造により、相手のカウンターを未然に防ぎ、素早くボールを奪い返す「トランジション」が可能となる。

守備から攻撃に切り替わった瞬間、ブレントフォードは数タッチでゴール前に迫る。

これは、相手のミスを見逃さず、即座にカウンターへと移行することが徹底されているからこそ可能となる。

また、相手が後方からビルドアップしようとする場面では、FWやMFが高い位置から積極的にプレスを仕掛ける。

そして、ボールを奪った瞬間には複数の選手が前線へ走り込み、即座にゴールチャンスを作り出す。

ロングパスとショートパスの使い分け

相手の守備の出方を見極め、ロングパスとショートパスを巧みに使い分けるハイブリッドな攻撃を展開する。

実際、ブレントフォードのロングパス使用数はアーセナルやマンチェスター・シティと並ぶ水準にあるが、単に蹴っているわけではなく、「狙いのある縦パス」を正確に通すのが特徴である。

相手の守備が前がかりであれば、ロングボールで背後のスペースを突く。

一方で、相手がコンパクトにブロックを組んで守ってくる場合は、ショートパスで崩してから縦に展開する。

このように、相手のプレッシャーをいなす手段としてロングボールも積極的に取り入れている。

セットプレー戦術

トーマス・フランクは、セットプレーにも重きを置いている。

試合の流れから得点できなくても、コーナーキック、フリーキック、スローインからでもゴールを決められるように設計している。

ただ蹴るだけじゃない。トーマス・フランクが仕掛ける戦略的コーナーキック

トーマス・フランクは、専属の分析チームと連携し、対戦相手ごとの守備の弱点を徹底的に研究。

その情報をもとに、毎試合ごとに異なるセットプレーパターンを準備する。

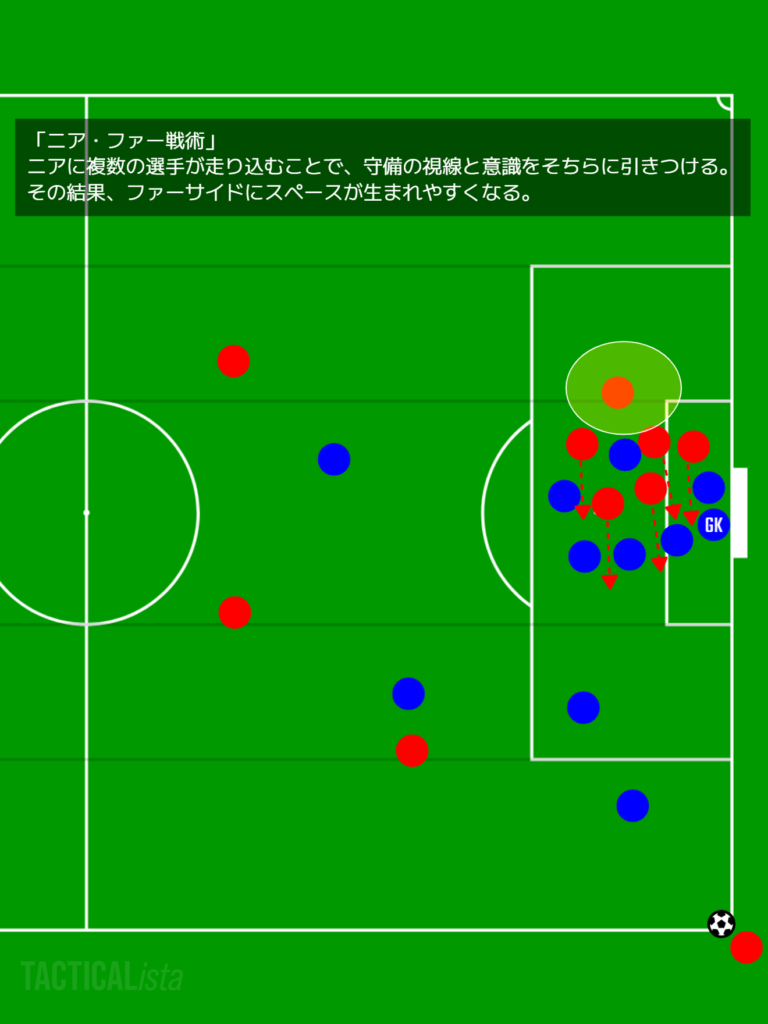

たとえばコーナーキックでは、「密集+ブロック」戦術を採用。

この戦術では、選手をゴール前に集めて相手DFの判断を鈍らせ、味方の動線でマークを剥がし、フリーの選手を生み出している。

また、数人がニアに走って相手を引きつけ、空いたファーサイドで得点を狙うというパターンもある。

これらの動きはすべて緻密に設計されており、「ただ蹴る」だけのセットプレーとは一線を画す。

ロングスローも第3の武器

トーマス・フランクはロングスローすら得点源として活用している。

専属のロングスロー要員が、ペナルティエリア内に直接ボールを投げ込み、CBなど背の高い選手を前線に上げて勝負する。

特に相手ゴール近くのライン際からは大きな得点チャンスに変わるため、「第3のセットプレー」と呼ぶにふさわしい存在である。

ポステコグルー時代のトッテナムからどう変わる?

① 戦術の柔軟性

ポステコグルーは、自らの哲学をチームに徹底的に落とし込み、一貫したスタイルを貫いた。

ただし、その戦術は柔軟性に乏しく、2年目には対策を講じた相手に攻略される場面が増え、安定して勝ち点を積み上げることに苦戦した。

一方、トーマス・フランクは、対戦相手や試合状況に応じてシステムや戦術を柔軟に変更できる指揮官である。

守備では、相手に応じてブロックの高さや守備人数を調整。攻撃では、ロングボールとショートカウンターを巧みに組み合わせ、複数の攻撃パターンを使い分ける。

このように、フランクのもとでは型にハマらない柔軟な戦い方が可能となり、より安定して勝ち点を積み重ねていくことが期待される。

②セットプレーの改善

トーマス・フランクは今回、セットプレー担当コーチとして「アンドレアス・ゲオルグソン」をチームに加えた。

かつてコンテ体制下でジャンニ・ヴィオがセットプレーを改善したように、ゲオルグソンにも同様のことが期待される。

中でも期待したいのは、セットプレーの守備面である。

2024-25シーズン、トッテナムはコーナーキックから12失点を喫しており、この数はアーセナルと並んでプレミアリーグワースト5に入る不名誉な記録となっている。

ゲオルグソンの就任によって、セットプレーから多くのチャンスが生まれるだろうが、セットプレーからの失点をいかに減らせるかも注目ポイントになる。

ちなみに、前監督ポステコグルーの戦術はこちら▼

高井幸大はトーマス・フランクの戦術にフィットするのか?

2025年夏、川崎フロンターレからトッテナムに加入した高井幸大選手。

彼がトーマス・フランクの戦術にどこまでフィットするのかは、大きな注目ポイントだ。

以下の記事では、高井選手のプレースタイルをデータから詳しく分析し、トッテナムが彼を獲得した理由や、トーマス・フランクの戦術との相性についても解説している。

コメント